И Саше пришлось самому зарабатывать на жизнь

он сам выучился играть на скрипке и пианино.

Начал писать, сочинять, играть в театре.

Только у меня когнитивный диссонанс?

- Подпись автора

"Не противься злому"

( Матф., 5:39.)

Искусство и Творчество для всех |

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Искусство и Творчество для всех » Общение на другие темы » Хочу всё знать

И Саше пришлось самому зарабатывать на жизнь

он сам выучился играть на скрипке и пианино.

Начал писать, сочинять, играть в театре.

Только у меня когнитивный диссонанс?

"Не противься злому"

( Матф., 5:39.)

Феномен!

Дефицит львов - не повод ценить шакалов

"Два шагА налевА, два шагА направА, шаг вперед и два назад..."

Парикмахер Соломон Исаакович Шкляр жил на Большой Васильковской, 10, в доме, принадлежавшем Генриху Генриховичу Пфалеру, а стриг и брил на Бибиковском бульваре, 5.

Наводя лоск на кавалеров с помощью ножниц и расчески, а также одеколона, который он закупал у своего приятеля Фридриха Пульса на Подоле. Зоркий Соломон обратил внимание, во-первых, на угловатые манеры киевлян среднего сословия, а во-вторых, на то, что у многих из тех, кому уже по возрасту было неловко слоняться по тому же Бибиковскому, просто негде познакомиться с барышней для серьезных взаимоотношений.

И Шкляр открыл школу танцев по тому же адресу, что и жил, на Большой Васильковской, 10!

В Киеве к началу Xx века существовало еще шесть подобных заведений. Некто Бутовецкий держал школу танцев на Александровской, 32, Ф. Гросслер на Нестеровской, 38, Я. Лапицкий на Пушкинской, 11, родственник богатого домовладельца Лепчевского Семен зазывал желающих на Прорезную, 20, украинские народные танцы пропагандировал Лобойко на Театральной, 4. Самой экстравагантной из старожилов-преподавателей считалась мадам Абрамович-Дембская Ф. Ф., свившая свое гнездышко на Малой Владимирской, 74.Она содержала буфет и любила пофлиртовать со своими учениками.

Однако школа Соломона Шкляра почти сразу захватила пальму первенства в городе. И не только потому, что плата в ней, как гласило объявление, была умеренной, а срок обучения коротким. Шкляр принимал желающих практически любого возраста.

Сам танцевать не умел. Все показывал на пальцах и с помощью своих ассистентов, а главное, перемежал объяснения беспрерывными шуточками и комментариями, из которых впоследствии и возник текст знаменитой песенки.

Желающих попасть в школу к Соломону Шкляру было столько, что приходилось ждать очереди, хотя гарцевали у Шкляра шесть раз в неделю, кроме субботы.

Абрамович-Дембская пыталась раскусить рецепт успеха конкурента, она даже посылала учиться к нему собственную дочь — не помогло...

Когда началась Первая Мировая война, бывшие ученики Шкляра уговорили его переселиться за океан. Даже денег ему на дорогу собрали. Поговаривали, что в США Соломон стал известным балетмейстером - в Штатах был танцевальный бум.

А может это домыслы, но, нам остался этот забавный фокстрот.

ФБ

Дефицит львов - не повод ценить шакалов

Обожаю ту песенку)

Мой ник читается с ударением на второй слог.

"Ты имеешь право проживать свои чувства" - Зои из т/с "Необыкновенный плейлист Зои"

В каждом из нас живёт доля безуминки)

"Два шагА налевА, два шагА направА, шаг вперед и два назад..."

Сам танцевать не умел., а стал балетмейстером.

Забавно же, вот как бывает, вот как выходит... Спасибо, Санна, за информу

“Done is better than perfect” (сделанное лучше идеального)

ДРУЗЫ. КТО ОНИ?

Друзы — это религиозно-этническая группа, исповедующая уникальную монотеистическую религию, возникшую в Xi веке. Она сочетает элементы ислама, гностицизма, неоплатонизма и других философских течений.

Основные страны проживания:

Сирия (около 700,000)

Ливан (около 300,000)

Израиль (около 150,000)

Небольшие диаспоры — в Иордании, США, Канаде и Южной Америке.

Друзы не мусульмане.

Религия друзов — закрытая.

Называется муаваххидуна ("единобожники").

Возникла в Xi веке в Египте, при фатимидском халифе аль-Хакиме би-Амриллахе, которого друзы почитают как божественное проявление.

Открыта только для самих друзов. Обращение в друзы запрещено — религия не принимает новых последователей.

Ноль новообращенных с 11 века.

Даже среди самих друзов не все имеют доступ ко всем религиозным текстам — только посвящённые, называемые Уккал (умудрённые).

Главный священный текст "Расаил аль-Хикма" ("Послания Мудрости") - секретный.

Хранится и изучается только избранными - остальные верующие живут в доверии к "ʿУккал".

Друзы верят, что душа переходит от тела к телу после смерти.

Это одна из ключевых основ их веры — души совершенствуются с каждым новым воплощением.

Друзы создают семьи исключительно с друзами (строгая эндогамия).

В Израиле — друзы служат в армии, занимают важные государственные посты, есть депутаты-друзы.

В Ливане и Сирии — активно участвовали в политике, иногда — в вооружённых конфликтах.

Друзская община часто старается сохранять нейтралитет и лояльность государству проживания.

Символ друзов — пятицветная звезда: красный, зелёный, жёлтый, синий и белый. Каждый цвет символизирует аспект веры.

Друзы не строят мечети, у них есть свои домики собраний — "халва".

Они не проповедуют, не обращают в свою веру и не миссионерствуют. Друзы никак не пропагандируют свое учение и никому его не навязывают.

Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Фелиция Жанлис

Друзы создают семьи исключительно с друзами (строгая эндогамия).

Вымрут. Они вымрррр-ут.

Отредактировано Raven (Ср, 30 Июл 2025 17:53:55)

Sex, drugs & rock'n'roll — не пороки, а лекарства… от паралича.

ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ РЕШИТЬ ВЫСОКОТОЧНЫМИ РАКЕТАМИ, - МИЛЛИАРДЫ НЕДОРОСЛЕЙ, НЕДОУЧЕК, НЕДОРАЗВИТКОВ

Примитивные народы умели воспитывать своих мальчиков и девочек. Простая культура целиком влезала в одну голову, и в каждой голове были необходимые элементы этики и религии, а не только техническая информация. Культура была духовным и нравственным целым. Естественным примером этой цельности оставались отец с матерью. Сейчас они банкроты. Тинейджер, овладевший компьютером, считает себя намного умнее деда, пишущего авторучкой. Мир изменился, каждые пять лет он другой, и все старое сбрасывается с корабля современности. Растут миллиарды людей, для которых святыни, открывшиеся малограмотным пастухам, не стоят ломаного гроша. Полчища Смердяковых, грядущие гунны, тучей скопились над миром. И они в любой день готовы пойти за Бен Ладеном или Баркашовым. Записку Иконникова гунны не прочли (а если б и прочли - что им Иконников? Что им князь Мышкин?). Судьбу Другого они на себя не возьмут…

Одно из бедствий современности - глобальная пошлость, извергаемая в эфир. Возникает иллюзия, что глобализм и пошлость - синонимы. И глобализм уже поэтому вызывает яростное сопротивление. Не только этническое. Не только конфессиональное...

Одна из особенностей великих культурных миров - способность к историческому повороту, переходу от расширения вовне к внутреннему росту, от захваченности центробежными процессами к созерцанию духовного центра и покаянию за отрыв от него…. Лидерами станут страны, которые лучше других сумеют создать новый стиль жизни, включить паузу созерцания в череду дел, избавиться от лихорадки деятельности, от "блуда труда, который у нас в крови" (Мандельштам). Пионерами могут быть и большие и маленькие страны, сильные и слабые. Мы не знаем, кто вырвется вперед. Но начинать должны все.

Решающей становится не экономика, а педагогика, начиная с детского сада. Дети схватывают начатки нового быстрее взрослых. Я вспоминаю слова девочки четырех лет: "Мама, не говори громко, от этого засыхают деревья"…. С самого раннего детства можно воспитывать понимание радости, которую дает созерцание. И это подготовит людей к переоценке ценностей, к переходу от инерции неограниченного расширения техногенного мира к цивилизации созерцания, духовного роста и равновесия с природой.

Если мы будем просто звать людей ограничить свои потребности, ничего не выйдет, кроме раздора. Петр кивнет на Ивана, Европа на Америку, Азия на Европу. Поворот может дать только открытие ценности созерцания, паузы созерцания в делах, в диалогах и дискуссиях, в развитии мысли….

Школа не может отвлечься от сегодняшнего дня, не может не готовить программистов, юристов, менеджеров. Но сегодняшний день скоротечен, и течение несет его к смерти. Слово "кала" на санскрите - омоним: и время, и смерть. Культура, не нашедшая опоры в вечном, падет под напором перемен.

Школы могут и должны учить паузе созерцания: через искусство, через литературу. Со временем - используя телевидение, если оно повернется к величайшей проблеме века…."

Григорий Соломонович Померанц

(Материал взят из сети интернета)

Дефицит львов - не повод ценить шакалов

Григорий Соломонович Померанц

Мудрый человек

...Когда говорят, что я нетерпим к дуракам, я обычно отвечаю, что был бы совершенно к ним равнодушен, если бы они жили в среде, ими же созданной.

Но - нет. Они живут в среде, созданной интеллектом, и, при этом, живут так, что эту среду разрушают... /Станислав Лем/

Анна Андреевна любила выпить. За вечер грамм двести водки. Вина она не пила по той простой причине, по которой и я его уже не особенно пью: виноградные смолы сужают кровеносные сосуды. В то время как водка их расширяет и улучшает циркуляцию крови.

Анна Андреевна пила совершенно замечательно.

Я вспоминаю один такой эпизод, вполне типичный. Дело было зимой, я сижу у Анны Андреевны, в Комарове. Выпиваем, разговариваем. Появляется одна поэтесса, с этим замечательным дамским речением: "Ой, я не при волосах!" И моментально Анна Андреевна уводит ее в такой закут, который там существовал. И слышны какие-то всхлипывания. То есть явно эта поэтесса не стихи читать пришла. Проходит полчаса, Анна Андреевна и дама появляются из-за шторы. Когда дама эта удалилась, я спрашиваю: "Анна Андреевна, в чем дело?" Ахматова говорит: "Нормальная ситуация, Иосиф. Я оказываю первую помощь".

То есть множество людей к Ахматовой приходило со своими горестями. Особенно дамы. И Анна Андреевна их утешала, успокаивала. Давала им практические советы. Я уж не знаю, каковы эти советы были. Но одно то, что эти люди были в состоянии изложить ей все свои проблемы, служило им достаточной терапией.

Иосиф Бродский

ФБ

Дефицит львов - не повод ценить шакалов

«Я знал, что у него не останется много времени...»

Последние месяцы жизни Халка Хогана — не были про славу. Не про бой. И даже не про семью. Они были про тихое, упрямое, нежное «ещё можно спасти».

Он не рассказывал. Не звал журналистов. Не делал постов с хэштегами «спасение». Он просто брал остаток. Остаток всего — денег, сил, времени — и вкладывал его в тех, у кого нет даже будущего, чтобы на него рассчитывать.

Собак.

Брошенных. Сломанных. Ненужных.

Он говорил, будто в шутку:

— Меня спасли собаки. Теперь моя очередь.

И строил. Один сарай. Потом второй. А потом — дом.С тёплыми полами. С навесом от дождя. С табличкой, где поцарапано: Здесь никого не оставляют.

Он не хотел, чтобы это стало громким. Он хотел, чтобы это стало настоящим.

«Вижу во сне, как одна идёт ко мне — у неё лапа перебинтована, а хвост всё равно машет. Я наклоняюсь, она ложится, и мне становится легче. Кажется, я всё сделал правильно».

Он ушёл тихо. Там, где пахло мокрой шерстью и куриным бульоном.

Среди тех, кто не говорил ни слова, но понимал всё.

И теперь, когда показывают его архивные бои — я больше не смотрю, как он бросает противников.

Я вижу, как он гладит по голове слепого питбуля.

Как берёт к себе старую овчарку с раком.

Как находит место — даже тем, кому «уже поздно».

Потому что на ринге он был легендой.

А в жизни стал кем-то большим.

Тем, кто, даже зная, что у него мало времени, выбрал не себя.

А кого-то, кто давно перестал надеяться.

... «Он лежал в больничной палате, глаза тяжёлые, но голос твёрдый: «Я им еще приют построю...»

Сбережения ушли, как песок через пальцы, зато собаки живут. Не в клетке, а в доме, где обнимут, выслушают, не бросят в час смерти.

Он видел: часы тикают.

Но он выбрал: борьба не за пояс, а за жизнь того, кто лает и чей мир — это улица...

Живи так, чтобы в конце тебе не аплодировали — а просто тихо прижались носом к твоей ладони.

Алёна Замигулова в своём авторском тгблоге

Отредактировано Ева Н (Вт, 26 Авг 2025 20:23:41)

Что такое эффект Дидро?

И как он влияет на ваш кошелек.

Французский философ Дени Дидро был очень беден. Его дочь собралась замуж. Денег на приданое не было, из уважения к заслугам философа российская императрица Екатерина Вторая выкупила его библиотеку и назначила Дидро хранителем при этой же библиотеке.

На радостях Дидро купил новый красный халат. Облачившись в халат, он обнаружил, что домашняя мебель на фоне обновки выглядит убого. Философ решил обновить пару диванчиков, но пошло-поехало - обновили все интерьеры, накупили статуи коней с крыльями и золотых унитазов. На это ушли все полученные деньги и Дидро стал еще беднее, чем был.

Но зато Дидро написал шикарное эссе «Сожаления о моем старом халате».

Потом оказалось, что эффект халата Дидро прослеживается во многих наших поступках. Типа таких: приобрел абонемент в качалку по акции за 999 рублей, а потом на радостях накупил спортивной формы на 10 тысяч.

©

Инна Чурикова: "Я как-то сломала ногу. Из-за ерунды. У меня была роль в продолжении фильма Кончаловского "История Аси Клячиной". Там моя героиня залезает в кузов машины. Кузов сделали из двух сдвинутых столов, но соединили их плохо. Я залезла – они разъехались.

Но я же, как человек деликатный, позволила себе сломать ногу только на последних дублях – когда фильм был уже закончен. И это оказалась очень полезная для меня история: я вдруг выпала из суеты.

Сидела дома, как под арестом, вела тихую жизнь, читала Чехова, разговаривала с сыном, мужем. Анализировала свои отношения с людьми и многое поняла. Самое интересное – узнала, для чего людям посылается болезнь: чтобы они что-то поняли, чтоб до них что-то дошло. Например, вот что: вокруг много беззащитных людей, они попадают в ситуации, из которых не могут выбраться без посторонней помощи. И когда я сама попала в такую ситуацию – ситуацию зависимости от других людей, – то поняла, что перед многими виновата.

Люди часто думают: самому б как-нибудь прожить, куда уж до других. Я вспоминала себя и свои грехи, тех, кому не помогла. У меня были ситуации, в которых я могла бы вести себя по-другому, быть чуткой, а я... занималась своими делами!

И я осталась собой очень недовольна. К тому же я ведь знаю, что мой муж ровно в таких же ситуациях проявляет себя совершенно с другой стороны. Помню, мы жили тогда ещё в Ленинграде, Глеб ушёл ненадолго. Кажется, в булочную. Я жду его, жду, а внутри какой-то жуткий страх:

что-то сейчас должно произойти. Вдруг слышу, кто-то скребётся у двери. Открываю, а это Глеб. Он на коленях, скорчился весь от страшной боли (это, как выяснилось потом, была почечная колика). И мы оба думаем, что это конец. Всё. А он повторяет только одно: "Что теперь с тобой будет, что теперь с тобой будет?" В эти мгновения он думал обо мне, он жалел меня. Никогда этого не забуду!..

Знаете, испытания лишают суеты, тебя уже только очень важное может беспокоить. И ещё. Ты можешь другому отдать то, что раньше прятал только для себя."

Актриса скончалась 23 января 2023 года. Глеб Панфилов пережил свою музу менее чем на полгода...

Как японские дети запоминают иероглифы.

Почему Япония до сих пор не избавилась от иероглифов, сколько их нужно знать, чтобы сносно общаться, и какой минимальный лимит «знаков» нужно изучить в школе?

Многие иностранцы считают одним из самых сложных языков русский, так как разобраться в падежах, спряжениях и том, почему одни вещи «кладут», а другие надо «положить», — задача не из простых. Но изучать японский ничуть не легче.

Японские иероглифы: особенности

Китайские иероглифы, которыми пользуются и в Японии, появились 3000 лет назад. Первые надписи, дошедшие до наших дней, вырезаны на черепаховых панцирях и костях животных. Они использовались при гаданиях. Японцы познакомились с китайской письменностью около 1500 лет назад.

Сейчас они применяют смешанную систему письма, которая состоит из иероглифов «кандзи» и двух слоговых азбук: хирагана и катакана. В каждой азбуке по 46 знаков. А иероглифов насчитывается от 60 000 до 80 000. Правда, знать все не требуется. Сами японцы ориентируются на два списка иероглифов.

Первый — дзёё — необходим для повседневного употребления и состоит из 2136 знаков. Столько иероглифов знают выпускники старшей школы и студенты университетов. Такой же минимум необходим иностранцам, изучающим японский язык. Этого достаточно, чтобы читать газеты, журналы, документы, тексты СМИ.

Список, предназначенный для экзамена нихон кандзи норёку кэнтэй на определение уровня владения иероглифами, содержит примерно 6000 знаков. Столько нужно знать, чтобы читать в оригинале произведения классической литературы и исторические тексты.

Как изучают иероглифы японские дети

Учить иероглифы японские дети начинают не позже шести лет, когда идут в школу. В первый же год они проходят 80 иероглифов. На второй год — уже 240, на третий — 440 и т. д. К концу начальной школы, то есть к 12 годам, их запас составляет 1006 иероглифов. К концу средней — примерно 1600, к концу старшей — те самые 2136.

Для каждого года обучения существуют прописи. На развороте тетради крупно показан иероглиф, порядок написания черт, чтения и примеры слов, в которых этот иероглиф встречается. Сюда же включены задания и тесты на уже пройденные знаки.

Основной способ запоминания — написать иероглиф как можно больше раз. Делают это в специально разлинованных тетрадях и только карандашом, а если ошибаются, стирают написанное и исправляют до тех пор, пока не получится красиво и правильно.

Другой способ — использование ассоциаций, то есть иероглиф раскладывается на составляющие части и придумывается «история», которая объясняет, почему эти элементы образуют иероглиф именно с таким значением. Например, иероглиф «отдыхать» 休 состоит из элементов «человек» 亻и «дерево» 木. Ассоциация — человек отдыхает, сидя под деревом.

Еще один способ в основном используется с маленькими детьми: для каждого иероглифа придумывается простая песенка, под которую легко запомнить и начертание, и значение. Однако и здесь важно не просто заучивать списки, а как можно больше читать и писать.

Почему японцы не перейдут на более простую письменность

К чему такие сложности? Дискуссии по этому поводу ведутся примерно с середины Xvii века. Тем не менее сейчас такую возможность никто всерьез не рассматривает. Более того, в 2010 году список дзёё кандзи дополнили 196 новыми знаками. А значит, сокращать употребление иероглифов в Японии не планируют.

Основная причина кроется в культурной преемственности. В случае отмены иероглифов большинство текстов станет доступно лишь небольшому числу людей.

Кроме того, в языке представлено большое количество омонимов. Так, произношение «кодзё» может означать «завод», «дружбу», «устное заявление», «повышение», «рост», «осаду», «императора» и т. д. Получается более десяти абсолютно разных слов, которые произносятся одинаково! Зачастую, чтобы понять, какое именно значение имеется в виду, надо видеть, как это слово написано. А для этого и нужны иероглифы.

Мы Хэллоуин не празднуем. Мы в нём живём...

Грядут события Большой Луны — не пропустите их!

🔴 7 сентября – затмение кровавой луны

В эту ночь Луна проскользнет в тень Земли и светится красным цветом. Эта волшебная «Кровавая луна» происходит, когда солнечный свет прогибается сквозь нашу атмосферу — по той же причине закаты выглядят огненно-о

📅 7 октября – Первое Суперлуние 2025 года

Первое Суперлуние года встает! Поскольку Луна будет в ближайшей к Земле точке, она будет выглядеть больше и светить ярче обычного полнолуния — особенно сразу после того, как она поднимется над горизонтом.

🌕💛 5 ноября — Самое большое суперлуние года

Отметьте свои календари! Это будет самое ослепительное Суперлуние 2025 года — ближайшее полнолуние года. Ожидайте, что он будет выглядеть заметно больше и ярче на 30% чем обычно.

🌕❄️ 4 декабря – Финальное Суперлуние 2025 года

Последнее Суперлуние года наступает с ярким зимним сиянием, отличный способ завершить год захватывающих лунных шоу.

Слова, которые когда-то были фамилиями

Есть слова, которые мы часто употребляем, но при этом совершенно не помним, что когда-то они были еще и чьими-то именами.

• Хулиган — это фамилия ирландской семьи, отличавшейся очень буйным нравом. Главным был молодой Патрик Хулиган, фамилия которого то и дело мелькала в полицейских отчетах и газетных хрониках.

• Шовинизм происходит от имени наполеоновского солдата Николя Шовена, который особенно рьяно служил Наполеону и Франции и имел привычку выражать свой патриотизм и исключительность своей страны в пафосных простонародных речах.

• Саксофон. Адольф Сакс представил свое изобретение как «мундштучный офиклеид». Этот инструмент назвал саксофоном друг изобретателя композитор Гектор Берлиоз в статье, посвященной изобретению, и слово тут же стало популярным.

• Сэндвич. Джон Монтегю IV граф Сэндвич занимался подготовкой кругосветной экспедиции Джеймса Кука, и, так как ему некогда было отвлекаться на еду, он придумал простой и удобный сэндвич.

• Бойкот. Британец Чарльз Бойкот работал управляющим у одного землевладельца в Ирландии. Однажды работники устроили забастовку и стали игнорировать англичанина. А благодаря британской прессе, освещавшей эти события, фамилия Бойкот стала именем нарицательным.

• Джакузи. Итальянец Кандидо Якуцци (Jacuzzi) изобрел джакузи (джакузи — неправильное «американское» произношение этой итальянской фамилии, которое, однако, прочно укоренилось во многих языках мира).

• Оливье. Повар Люсьен Оливье известен как создатель рецепта знаменитого салата, оставшегося тайной, которую Оливье так и не разгласил до самой смерти.

• Бефстроганов. Французский повар графа Александра Григорьевича Строганова изобрел это блюдо. На французский манер оно звучит как b?uf Stroganoff, то есть «говядина по-строгановски».

• Лодырь. Немецкий врач Христиан Иванович Лодер открыл Заведение искусственных минеральных вод, в котором пациентам советовал быструю ходьбу в течение трех часов. Простой люд, глядя на эту суету, придумал выражение «лодыря гонять».

• Шарлатан. Слово шарлатан по легенде произошло от имени французского врача Шарля Латена. Он проводил бессмысленные операции, обещая полное выздоровление, и, получив деньги, скрывался. А несчастным пациентам становилось только хуже.

• Галиматья. Французский лекарь Галли Матье верил в целительную силу смеха. Он лечил пациентов хохотом, для чего смешил их анекдотами и разной галиматьей.

• Пасквиль. В Риме жил один острый на язык гражданин по фамилии Пасквино. Народ его очень любил. Однажды недалеко от дома Пасквино установили статую, которую в народе назвали в его честь. Римляне по ночам стали обклеивать статую листовками, в которых язвительно высказывались о своих правителях.

• Июль и август. Июль назван в честь Юлия Цезаря. Август — в честь римского императора Октавиана Августа.

• Меценат. Первого из известных истории меценатов звали Гай Цильний Меценат.

• Силуэт. Этьен де Силуэт был контролером финансов во Франции, но после неудачной попытки провести реформу был вынужден покинуть свой пост. Тогда он изобрел новый метод развлечения — обводить тень человека на стене. Эта идея так понравилась его гостям, что слава Силуэта разнеслась по всей Европе.

• Мансарда. Архитектор Франсуа Мансар впервые использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой крышей носит название мансарда.

• Кардиган. Генерал Джеймс Томас Браднелл, седьмой глава графства Кардиган, изобрел этот предмет гарбероба.

...Когда говорят, что я нетерпим к дуракам, я обычно отвечаю, что был бы совершенно к ним равнодушен, если бы они жили в среде, ими же созданной.

Но - нет. Они живут в среде, созданной интеллектом, и, при этом, живут так, что эту среду разрушают... /Станислав Лем/

7 сентября – затмение кровавой луны

Наблюдала вчера с 20.30 до 21.40... из окна через мощный бинокль. Видела самый настоящий поджаристый блин со сковороды, чуть затемнённым верхним краем. Это в конце почти затмения. А невооружённым глазом почти ничего не видно было мне из окна напротив луны.

Дефицит львов - не повод ценить шакалов

Эх, все видели, а я нет((

Только фото очевидцев...

Мой ник читается с ударением на второй слог.

"Ты имеешь право проживать свои чувства" - Зои из т/с "Необыкновенный плейлист Зои"

В каждом из нас живёт доля безуминки)

Интересно, что у медведицы, забеременевшей весной, беременность начинает развиваться только осенью, когда она залегает в спячку, медвежата рождаются в феврале-марте в берлоге, роды проходят легко и безболезненно, медведица даже не просыпается, потому что вес новорожденных медвежат всего лишь 400 - 700 грамм - по сравнению с размерами мамочки это мизер.

После родов медведица спит ещё два месяца, всё это время медвежата питаются молоком и быстро растут - к моменту выхода из берлоги они достигают веса в 15 кг, сами ходят и бегают.

В общем, все женщины завидуют медведицам )))

все видели

Там без прибора и не увидишь ничего. Теперь через месяц будем наблюдать очередное Суперлуние.

В общем, все женщины завидуют медведицам )))

Ещё бы!  Правда, не все, а только мамочки...

Правда, не все, а только мамочки...

Дефицит львов - не повод ценить шакалов

«17 родов и один гений: цена великого открытия»

Я часто думаю: что толкает человека выдерживать то, от чего другой рухнул бы в первые месяцы? В учебниках мы привыкли видеть Дмитрия Ивановича Менделеева — строгий профиль, густая борода, гениальная таблица, которая перевернула науку.

Но у любой глыбы есть фундамент. И если копнуть под этой таблицей — окажется, что держала её не академия наук, не профессора и не чиновники. Держала её женщина, чьё имя редко упоминают. Его мать — Мария Дмитриевна.

Я представляю её молодой: шестнадцатилетняя, только что ставшая женой педагога Ивана Менделеева. Он был старше на десять лет, учитель философии и политэкономии, человек с правильными манерами, но со слабым здоровьем.

Она — правнучка военнопленного монгола, девушка без формального образования, но с жадным взглядом, застревающим на книгах в библиотеке отца. Судьба их соединила не по страсти — по решению семьи. Но именно в этой связи родился тот самый последний ребёнок — Дмитрий, ставший гением.

Жизнь тогда не делала скидок. Иван сделал карьеру: сначала Тамбов, потом Саратов, директор гимназии — и всё вроде бы шло к дворянскому званию и безбедности. Но в России XIX века чужая зависть была страшнее чумы. Кто-то написал донос, что мол, директор позволяет гимназистам в пост есть скоромное. Разбираться никто не стал — уволили.

С этого начался спуск, в котором вся тяжесть легла на плечи Марии.

Дети рождались один за другим, но смерть ходила рядом. Сколько у неё было похорон — счёт потерять легко.

Семнадцать беременностей, десять потерянных малышей. Выжили только семеро. Даже писать об этом страшно, а она проходила через всё это — раз за разом, не позволяя себе сломаться.

Когда муж окончательно потерял зрение, семье назначили нищенскую пенсию.

Представьте, что семеро детей, слепой муж, и на всё — горсть медяков. Брат-промышленник отказался помогать деньгами, предложил лишь заброшенный стекольный завод в селе Аремзяны.

Предприятие было убыточным, рабочие воровали, крестьяне бунтовали. Для мужчины это была бы катастрофа, а для женщины середины XIX века — почти издевательство. Но Мария согласилась.

Я думаю: что её двигало? Отчаяние? Любовь? Желание доказать, что она не сдастся? Скорее всего — всё сразу. Она взялась за завод, параллельно тянула огород, хозяйство, детей, ухаживала за мужем. Это не кино, где героиня гордо вскидывает голову. Это пахота, грязь под ногтями, ночи без сна, постоянная усталость. И всё-таки — она справилась.

Мария наладила производство, вывела его в плюс, построила в селе школу и даже церковь. Каждую копейку откладывала, чтобы спасти мужа — и, невероятно, московский хирург действительно вернул ему зрение. Но жизнь снова ударила: Ивану не позволили вернуться к работе, он сломался душой, заболел туберкулёзом.

А она? Она продолжала тащить. Не винила его, не жаловалась. Просто делала то, что считала своим долгом. В такие моменты я понимаю, что Менделеев родился не случайно. Его мать была человеком, в котором будто сплавились сталь и нежность.

В Аремзянах, среди грохота стекольных печей, Дмитрий впитывал атмосферу труда. Его мать никогда не оставляла детей в стороне: брала с собой на завод, показывала, как из серого песка и белой соды рождается прозрачное стекло.

Для мальчишки это было волшебством, первой химической сказкой, в которой он видел не только огонь и расплав, но и скрытые законы природы.

Мария Дмитриевна умела удивительным образом совмещать несочетаемое. Днём — управляющая фабрикой, строгая и решительная. Вечером — мать, которая садилась за фортепьяно и читала детям вслух Лермонтова. Удивительно, но именно одна из её импровизированных читок — «Демон» — стала для Дмитрия тем самым моментом, когда он влюбился в поэзию. Посудите сами: мальчик, окружённый шумом печей, вдруг слышит мелодию слов, и мир для него становится другим.

Мария понимала, что единственное наследство, которое она может дать детям, — это образование. Она приглашала учителей, сама помогала им готовиться к поступлению в гимназию. Причём не делала различия между сыновьями и дочерьми: мальчиков готовила к науке, девочек — к жизни.

Дом был строгим, но тёплым, где знали цену труду и знали цену знаниям.

Когда пришло время, она решилась на отчаянный шаг: оставить всё налаженное хозяйство и переехать в Тобольск, чтобы Дмитрий и его брат Павел могли поступить в гимназию. Завод приносил доход, но Мария знала — если упустить момент, дети останутся без будущего. Она писала дочери: «Чтобы развить способности Паши и Мити, я должна, я обязана пожертвовать всем…» — и в этих словах слышится стальной нерв, который позже прорежется в судьбе её младшего сына.

В гимназии Дмитрий сразу проявил характер. Учился избирательно: точные науки и естествознание схватывал на лету, иностранные языки игнорировал. Учителя не знали, что с ним делать: то талант, то хулиган. Драки были обычным делом. Его не раз собирались отчислить.

И каждый раз мать вставала между школой и сыном — находила нужные слова, обращалась к влиятельным знакомым, добивалась, чтобы Дмитрия оставили.

Дома он делал уроки с отцом. Тот, хоть и сломленный судьбой, всё же помогал сыну в математике и логике. Но настоящей опорой для Дмитрия оставалась мать. Она умела видеть в его дерзости — не просто упрямство, а жажду знания.

А рядом — свои беды. Старший сын начал растрачивать деньги, две дочери ушли в сектантство и растеряли всё приданое. Мария одна закрывала все дыры, сглаживала все конфликты, снова и снова вставала к штурвалу своей семьи.

В 54 года она потеряла мужа. Иван умер, и хоть он давно не был её реальной опорой, Мария пережила это тяжело. Любила она его — по-настоящему, без упрёков, без оглядки. И всё же оставалась сильной. Но мир словно решил окончательно проверить её на прочность: вскоре дотла сгорел стекольный завод.

Теперь всё держалось только на младшем сыне. Она вложила в него всё, что имела, даже распродала имущество. У неё не осталось ничего, кроме веры. И это, наверное, тот момент, когда судьба окончательно сделала выбор: либо семья Менделеевых исчезает в бедности, либо из неё выходит человек, которого будет знать весь мир.

Москва встретила их холодно. Мария с Дмитрием приехали почти без денег — лишь с узелками и надеждой. В Московском университете юному Менделееву отказали: слишком много желающих, слишком мало мест. Для кого-то это стало бы финальной точкой, но не для Марии. Она будто знала: её время уходит, и надо успеть сделать главное — протолкнуть сына к будущему.

И тогда она пошла в Петербург. Представьте эту женщину: измотанную, больную, похоронившую десятерых детей, потерявшую мужа, имущество, завод. Она идёт в столицу, вгрызается в бюрократические стены, словно в последний бой. И добивается своего — Дмитрия принимают в Главный педагогический институт.

Спустя месяц после этой победы её силы иссякли. Мария Дмитриевна умерла — прямо на руках у сына. Ему было всего семнадцать. Он остался один, но уже вооружённый её верой, её опытом и её заветами.

И вот тут, я думаю, происходит главное. Ведь можно было бы сказать: всё, мать умерла, дальше сын идёт сам. Но правда в том, что она никуда не ушла. Она осталась в нём. В его упрямстве, в его дерзости, в том, что он никогда не боялся идти против течения. В том, что однажды он увидел сквозь хаос элементов закономерность, которую никто до него не видел.

Менделеев потом много лет признавался: он обязан всем своей матери. Не школе, не университету, не профессорам — матери. Он посвящал ей труды, он говорил о ней студентам, он хранил в памяти её голос, её решимость. Фраза «Заветы матери считаю священными» для него не была красивым штампом — это была формула его жизни, не менее важная, чем сама Периодическая таблица.

И когда мы говорим о Дмитрии Менделееве, мы забываем одну простую вещь: его мать фактически «выковала» гения. Она взяла на себя то, что казалось невозможным — выжить после смерти десяти детей, спасти мужа, поднять завод, воспитать семерых, и всё это — в России XIX века, где женщине редко давали хоть какое-то право выбора.

Я думаю, именно поэтому история Марии Дмитриевны звучит так остро сегодня, в 2025 году. В эпоху, когда мы любим говорить о «самодостаточности», «ресурсах» и «мотивации», её жизнь — это пример совсем другого масштаба.

Это не лозунг, не коучинг, не глянцевая биография. Это реальная женщина, которая без пафоса, без громких слов взяла на себя всё и просто делала.

И если в учебниках по-прежнему будут печатать сухие даты жизни Дмитрия Ивановича, я бы добавил к ним ещё одну формулу. Она проста: без Марии Дмитриевны не было бы ни таблицы, ни самого Менделеева.

Автор: Арбатский

Дефицит львов - не повод ценить шакалов

Когда в 2005 году актриса Мирей Дарк устроила распродажу своих кинонарядов, то наотрез отказалась продавать это платье. "Я бы не стерпела, если бы увидела в нём другую пару ягодиц", сказала она.

Платье было создано французским модельером Ги Ларошем специально для фильма Ива Робера "Высокий блондин в черном ботинке".

Робер, памятуя о своем шоке, когда впервые увидел Мирей в таком наряде, решил не предупреждать Пьера Ришара и ошарашить его прямо в кадре.

Знаменитое платье сейчас хранится в Лувре

...Когда говорят, что я нетерпим к дуракам, я обычно отвечаю, что был бы совершенно к ним равнодушен, если бы они жили в среде, ими же созданной.

Но - нет. Они живут в среде, созданной интеллектом, и, при этом, живут так, что эту среду разрушают... /Станислав Лем/

До чего можно... доплаваться

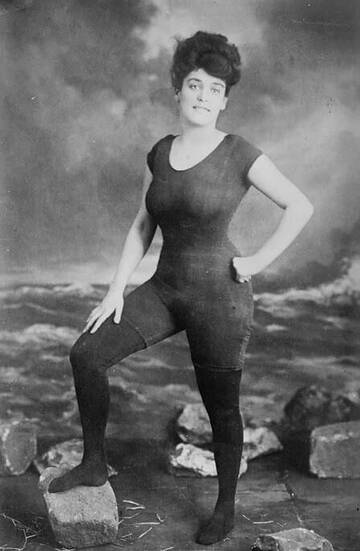

Аннет Келлерман родилась в 1886 году, в Австралии. И в шесть лет у неё диагностировали рахит. Такой сильный, что она еле ходила, а на ноги ей надели скобки.

- Калекой будет, - сказали родителям врачи. - Но отдайте на плавание, может, хоть немного ноги выправятся.

Родители послушались.

- Ходить не буду, так хоть поплаваю, - решила Аннет. И стала плавать везде, где только можно. Буквально, где воду видит, туда и ныряет.

К 15 годам она доплавалась до такой степени, что абсолютно выздоровела. Мало того - она стала чемпионкой штата по плаванию, и установила мировой рекорд.

В 18 Аннет переехала во Францию, установила несколько мировых рекордов, а потом сказала:

- Не хочу больше так соревноваться. Что за дикость - плавать в панталонах?

- Но как же иначе? Вы ведь женщина! - говорили ей.

- Ну, вот потому и буду соревноваться теперь с мужчинами, у них купальные костюмы удобнее, - ответила Аннет.

Надела мужской купальник, и приняла участие в мужском заплыве по Сене. Заняла третье место.

Потом переехала в Лондон, и решила переплыть Ла-Манш. Три раза пыталась - не получилось. Но она была первой женщиной, которая на такое решилась.

Потом она организовала труппу подводного балета, и стала родоначальницей синхронного плавания.

К тому времени уже все женщины Европы перешли на обтягивающие купальные костюмы.

Аннет поехала в США. Пошла на пляж. И была озадачена. Женщины там купались не просто в панталонах. А в платьях, чулках и специальных туфлях.

- Вот это дикость! - пожала плечами Аннет, и пошла к воде в своём европейском купальнике.

- Ах, смотрите, она голая, - закричали американцы. - Какой разврат, безнравственность, аморалка и непристойность!

Вызвали полицию, и Аннет забрали в участок.

Потом привели ее в суд.

- И что ж вы тут творите, гражданочка? - спросил судья.

- Да плаваю я тут, - ответила Анетт.

- А нарушаете зачем?

- Ваша честь, - задушевно сказала Анетт. - Ну, попробуйте сами, поплавать в платье. Да или вот хоть в мантии своей. Ну, это же неудобно как!

Судья попался справедливый. И постановил:

- Добро, плавайте, как хотите. Но до воды доходите в плаще. Чтоб публику не волновать. Знаете же ханжей этих, я вас судить потом устану.

Аннет согласилась. Но СМИ раструбили на всю Америку: «Вот, распутница какая приперлась к нам со своими европейскими ценностями. Скрепы шатает, понимаете ли».

Аннет прославилась, и к ней обратился один профессор:

- Позвольте, дорогая, вас измерить.

- Зачем? - не поняла Аннет. - Гроб я у вас не заказывала.

- Да я всех женщин меряю, - говорит профессор, - ищу идеал красоты, чтобы все параметры, значит, были, как у Венеры Милосской. Только мне все женщины попадаются то слишком тощие, то слишком толстые.

- Ладно, меряй, - согласилась Аннет.

Оказалось, все мерки ее тела совпали с Венерой. Профессор страшно обрадовался, и растрезвонил об этом в газетах, называя Аннет идеалом красоты тела.

Она выпустила линию дамских купальников. Ну и конечно, их стали расхватывать. Так она все же принесла в США разврат и чуждые ценности, к чертям расшатав все скрепы.

Новую Венеру печатали на обложках глянцевых журналов, а потом пригласили сниматься в Голливуде. Там Аннет играла всяких русалочек, морских дев и прочих водных персонажей. А ещё проделывала сама трюки, на которые не каждый каскадёр решится. Плавала в водоёме, полном крокодилов, и ныряла в море с двадцатиметровой скалы, со связанными руками и ногами.

Этого ей показалось мало. И Аннет стала первой кинозвездой, которая снялась в фильме полностью голой. В картине «Дочь богов». В итоге ее имя есть на Аллее славы в Голливуде.

Потом Аннет влюбилась, стала встречаться с мужчиной и сама сделала ему предложение. Отказаться чувак не смог, тогда Аннет завершила актёрскую карьеру. Вместе с мужем они открыли в Калифорнии магазин здорового питания.

Ну, а в 1970 году Аннет с мужем вернулась в Австралию. И там плавала уже в своё удовольствие. Пока не умерла.

На фото Аннет в том самом «непристойном» костюме.

©️ Диана Удовиченко

...Когда говорят, что я нетерпим к дуракам, я обычно отвечаю, что был бы совершенно к ним равнодушен, если бы они жили в среде, ими же созданной.

Но - нет. Они живут в среде, созданной интеллектом, и, при этом, живут так, что эту среду разрушают... /Станислав Лем/

В 1939 году 25-летний математик Джордж Данциг учился в Калифорнийском университете. Однажды он на 20 минут опоздал на пару по статистике. Тихонько вошел, сел за парту и завертел головой, пытаясь понять, что пропустил.

На доске были записаны условия двух задач.

«Ага», подумал Данциг, «ясно — это, видимо, домашнее задание к следующей паре». Студент переписал задачи в тетрадь и стал слушать профессора.

Дома он трижды пожалел о том, что опоздал на пару. Задачи были действительно сложными. Данциг думал, что, вероятно, пропустил что-то важное для их решения. Однако делать было нечего. Через несколько дней напряженной работы он все же решил эти задачи. Довольный заскочил к профессору и отдал тетрадь.

Профессор — его звали Ежи Нейман, если кому интересно — рассеянно принял задание. Да, мол, хорошо. Он как-то не смог сразу вспомнить, что не задавал студентам ничего подобного…

Когда спустя некоторое время он таки просмотрел то, что принес ему ученик, у него просто глаза на лоб полезли. Он вспомнил, что действительно в начале одной из лекций рассказывал студентам условия двух этих задач.

Двух неразрешимых задач!

Двух задач, которые не мог решить не только сам профессор, но и остальные выдающиеся умы того времени.

Однако Данциг просто прослушал ту часть лекции, в котором говорилось о неразрешимости этих задач. И решил их.

Иногда вы можете сделать невозможное. Если только не убедите себя сами в том, что это невозможное — невозможно.

Даурен Муса

Дефицит львов - не повод ценить шакалов

19 сентября 1888 года в Бельгии на курорте Спа прошёл первый в мире конкурс красоты. В финале перед жюри предстала 21 претендентка на право называться истинной «королевой красоты».

Очаровательные конкурсантки демонстрировали вечерние наряды и элегантные костюмы. Никаких купальников и прочей «обнажёнки» – тогда ещё конкурсы красоты выглядели весьма скромно.

Девушки вели себя сдержанно и старались очаровать жюри образами в длинных вечерних платьях. Многие из них были и правда восхитительно красивы и изысканны, а безупречные манеры помогали скрыть волнение и отчаянное желание победить.

Очень быстро бельгийское начинание подхватили и другие страны, где тоже стали устраивать свои состязания красавиц. В Германии такие конкурсы скоро приобрели большую популярность. Не исключено, что успеху способствовал немалый приз, который получала победительница.

Так, например, в 1909 году «главная красавица» года Гертруда, приехавшая из прусского города, стала обладательницей приза в размере 20 рейхсмарок золотом.

А вот впервые в полуобнажённом виде, а именно – в купальниках, девушки появились в Америке. В 1921 году был представлен довольно смелый формат конкурса, когда девушки должны были продемонстрировать пляжные наряды.

Несмотря на возмущение пуритански настроенных граждан, очень скоро выход в купальниках стал обязательной программой конкурсов красоты.

из фб

За свою жизнь Хемингуэй пережил сибирскую язву, малярию, рак кожи, пневмонию и диабет.

Он выжил в двух авиакатастрофах, пережил разрыв почки, гепатит, разрыв селезенки, перелом основания черепа. Раздавленный позвонок сросся, и даже не оставил его парализованным. Выпивал по литру рома и виски в день, не считая вина. В итоге покончил жизнь самоубийством.

Мать Эрнеста довела его отца до самоубийства постоянными ссорами. После закидывала Хемингуэя письмами, которые Эрнест, чаще всего, сжигал не открывая, он знал, там написана яростная мерзость про него и его отца. Однажды она прислала ему посылку, среди прочих вещей, там была старая двустволка, это было любимое ружье его отца Vincenzo Bernardelli, из которого тот убил себя, четверть века спустя, этим же ружьем воспользовался Эрнест.

Рано утром 2 июля 61-го года пока жена спала, Эрнест прошел в вестибюль своего дома в Айдахо, достал из шкафа ту самую двустволку и застрелился.

В последнее время Хэм погрузился в глубокую депрессию и паранойю по поводу слежки. Ему казалось, что за ним всюду следуют агенты ФБР, и что повсюду расставлены жучки, телефоны прослушиваются, почта прочитывается, банковский счет постоянно проверяется.

Он мог принять случайных прохожих за агентов.

Он перенес 11 психотерапевтических электрошоков, после чего позвонил своему другу с телефона в коридоре клиники чтобы сообщить, что жучки расставлены и в клинике.

Все понимали, что это бред, но никто не мог переубедить его. Прошли десятилетия. По линии закона о свободе информации в ФБР был сделан запрос об Эрнсте Хемингуэе.

Ответ: слежка была, жучки были, прослушка тоже была повсюду. Его в чем–то там подозревали в связи с Кубой. No big deal, really. Прослушка была даже в психиатрической клинике, откуда он звонил чтобы сообщить об этом.

© Андрей Данилов

А вот впервые в полуобнажённом виде, а именно – в купальниках, девушки появились в Америке.

Кто бы сомневался!

Дефицит львов - не повод ценить шакалов

Для меня понятие интеллигентности — в особом качестве души. Интеллигентность не передается по наследству, она не определяется профессией, не приобретается образованием. Это способ мироощущения.

©️ Алла Демидова

Дефицит львов - не повод ценить шакалов

"Кошка видит мир иначе, чем мы. Для неё цвета не такие яркие: она различает в основном синие и жёлтые оттенки, но в темноте чувствует себя непревзойдённо. Её зрение создано не для красоты, а для охоты. И всё же кошка ощущает наше настроение и эмоции — порой лучше, чем люди. Она переживает те же настоящие чувства, что и мы.

В отличие от собаки, кошка не простит удара — она отвернётся, потому что будет ранена в душе так же, как и человек. Внутри нас есть искра кристалла, но у кошек её гораздо больше. Они видят нас насквозь. Бессмысленно притворяться: если ты зол или раздражён, кошка почувствует это. Если кошка не любит кого-то, значит, в этом человеке есть злое начало.

Когда кошка трётся о кого-то, даже о того, кто не любит кошек, это знак доброго сердца. Если же она тебя избегает, возможно, у тебя тяжёлый период и низкий уровень энергии. Когда кошка ложится на тебя или где-то в доме, она очищает пространство от негативной энергии. Кошки тянутся к «особенным» — к больным, детям, пьяным, тем, кто не вписывается в нормы. Люди, признающие только собак, как правило, тяготеют к власти.

Любить кошку — значит понимать: она не принадлежит тебе. Только любовь удерживает её рядом. Кошка может заболеть или умереть от тоски, если потеряет хозяина. Их интуиция превосходит человеческую. Недаром во времена Инквизиции их сжигали вместе с ведьмами: они всегда были рядом с теми, кто работал с природой и целебными травами.

Кошка видит, какой ты есть на самом деле — твою энергию, эмоции, страхи. Её мурлыканье с частотой 25–150 Гц имеет доказанный целебный эффект: снижает стресс, облегчает боль, помогает заживлению. Рядом с кошкой уровень кортизола падает, уровень окситоцина растёт, а одиночество становится легче.

Люби кошек и заботься о них. Они заслуживают этого. Они — хранители и целители, как для своих людей, так и для их дома."

Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Фелиция Жанлис

Известно, что кардинал Арма́н Жан дю Плесси́ де Ришелье обожал кошек и содержал их у себя во дворце в большом количестве. Придворные и дипломаты знали об этом увлечении Ришелье и часто преподносили кошек в качестве подарка кардиналу.

Известны имена четырнадцати котов и кошек кардинала Ришелье - и даже внешность, и повадки некоторых из них.

1. Рюби-сюр-л'Онгль (Rubis sur l'Ongle, можно перевести Последняя капелька вина) выпивал молоко до последней капельки.

2. Серполе (Serpolet, чабрец) больше всего на свете любил греться на солнышке.

3. Фелимар (Félimare) был полосатым.

4. Гаврош (Gavroche) был наполовину ангорским котом.

5. Мими-Пайон (Mimi-Paillon) была золотистой ангорской кошкой.

6. Людовик Жестокий (Ludovic le Cruel) истреблял крыс.

7. Людовиска (Ludoviska) была его подругой, привезённой из Польши.

7. Газета (Gazette) всюду совала свой нос и проявляла крайнюю нескромность.

8. Мунар Буйный (Mounard le Fougueux) больше всего любил драться.

9-10. Ракан и Парик (Racan et Perruque, в честь поэта и члена Французской академии и его парика - Ракан надел на себя парик, не заметив двух лежавших в нём котят, и только в гостях у Ришелье понял, что что-то царапает его макушку.

11-12. Пирам и Фисба (Pyrame et Thisbé), названные так, потому что спали, обнимая друг друга лапками.

13. Люцифер (Lucifer) просто был совершенно чёрным, но, надо сказать, своеобразное имя для кота главного священника Франции.

14. Сумиза (Soumise, Покорная) — любимая кошка кардинала, "очень нежная и ласковая".

Шарль Эдуард Делор. 1885 года

| Блондинко в космосе | Писательское творчество | Сб, 29 Июн 2024 |

| Проза по НФ от Торагодзи | Писательское творчество | Вс, 1 Фев 2026 |

| Вымирающий вид (рассказ 2024) | Писательское творчество | Вс, 18 Янв 2026 |

| Статьи и размышлизмы на тему | Психология | Сб, 3 Янв 2026 |

| Криптозоологический парк (рассказ 2025) | Писательское творчество | Сб, 31 Янв 2026 |

Вы здесь » Искусство и Творчество для всех » Общение на другие темы » Хочу всё знать