Загадочные животные Африки

Увлекательная статья о мистических животных Африки. Материалы представляют огромную ценность, посколько написаны У. Хитченсом по горячим следам (1937 год).

Каждый белый охотник, принимавший участие в преследованиях зверей в Африке, слышал рассказы о таинственных хищниках, которые никогда не фигурировали в охотничих лицензиях. Тем не менее, по словам местных жителей, эти животные рыскают в поисках добычи вокруг селений или скрываются в засаде на лесных тропах и в болотах. В любом охотничьем лагере, когда проводники и носильщики рассаживаются ночью у костра, они рассказывают чудные истории об этих страшных созданиях: о ндалауо, беспощадном, воющем людоеде лесов Уганды; о мбилинту, гигантском слоне-гиппопотаме болот Конго; о наводящей ужас мнгве, бесшумной кошке из кокосовых рощ на побережье; о лау и луквате, безобразных чудовищах, чьи отвратительные крики слышны сквозь серые ночные туманы озёр. Кто-то считает, что можно напустить ужас на весь лагерь историей о зловещей ночи в стране Масаи, когда ненасытный керит, внушающий страх, нападал на лачуги - под самым носом у белых - и утаскивал прочь пронзительно кричащие жертвы. При этом в рассказе всегда можно приврать - от этого он хуже не становится. Дрожащие языки пламени охотничьего костра оживляют затаившиеся в темноте тени. Уныло плачет крадущаяся гиена, пронизывающий лай любопытного шакала придаёт рассказу большую реалистичность. Носильщики-негры садятся у костра теснее, белый бросает быстрый опасливый взгляд на ружья и наливает себе спиртное... В такие ночи в поисках жертв и рыскает керит.

Можно с лёгкостью объявить эти истории не более чем плодом воображения местного населения, порождённым невежественными суевериями или, возможно, иллюзиями из-за долгого сидения у костра рядом с разогретым нтулу - сосудом с пивом. Однако это бы было поспешным умозаключением. В каком-то виде эти "загадочные" животные всё-таки существуют: они рыщут в поисках добычи, воют, кричат, прячутся в засадах, прыгают, убивают...

Кто-то может сказать, что вселяющая ужас мнгва, как её описывают объятые страхом жители прибрежных посёлков, есть не что иное, как миф. Однако не вызывает сомнения наличие поцарапанного, оглушённого, искалеченного человека на носилках. Это совсем не миф, и он зовётся мнгва или как пожелаете. Зверь, атаковавший этого человека - не плод воображения. Очевидно, что это животное, и его предстоит классифицировать.

Любой коренной африканец никогда не запутается в знакомой ему местности, не спутает он и местных животных, а также не будет утверждать, что напавшее животное - мнгва, если на самом деле это неправда, потому что любая старуха в посёлке без существенных проблем может его опровергнуть, глядя на следы зверя или оценив, каким способом он напал, заявив, что атаковал лев, леопард или гиена. Местные жители чётко различают зверей. Одна хорошо известная охотничья песня рассказывает о симбе (льве), нсуи (леопарде) и мнгве, ясно показывая, что в представлениях аборигенов нет никакой путаницы между тремя этими плотоядными животными.

Более того, множество белых охотников, поселенцев, чиновников, чьи показания не вызывают сомнений, шли по следу, слышали, стреляли и иногда даже видели и боролись с этими загадочными монстрами. Нередко "мифических" животных удавалось поймать или застрелить, как произошло недавно с нсуи-фиси. Тогда местные припоминали: "Мы же вам говорили!", а зоологам только и оставалось почёсывать затылок и бормотать невнятные объяснения. Однако большинство из загадочных животных пока не было добыто. Как когда-то окапи, который на протяжении долгого времени считался не более чем мифом, они остаются неуловимыми. Рёв, вой, нападение на посёлки, вопли испуганного домашнего скота, крики... зверь появился - зверь исчез.

Типичным примером в череде таких историй стал неизвестный монстр, за короткое время опустошивший огромную территорию на севере провинций Мыса Доброй Надежды и Трансвааля. Никто не видел этого животного, но его следы были известны, и его жестокие набеги породили массовый страх. Местные называли его ходумодумо или "зверем с широко открытым ртом". В мёртвой тишине, под прикрытием чёрных ночей этот мародёр вторгается в посёлки и на фермы, перепрыгивает шестифутовый частокол и, схватив овцу, козу или телёнка, перепрыгивает забор обратно, чтобы исчезнуть со своей добычей.

Бесшумный налётчик

Его следы на дорогах посёлков и лесных тропах ещё больше окутывают мародёра завесой тайны. Отпечатки следов "круглые, тарелкообразные, с пятисантиметровыми отметками от когтей" чрезвычайно сильно запутали охотников, потому что эти следы даже отдалённо не были похожи на следы известных диких животных. Атаки ходумодумо были особо жестокими в местности Граафрейнет, где отряд из более чем сотни поселенцев отправился на охоту за зверем, а за его голову была назначена огромная премия.

Показания очевидцев очень сильно отличались друг от друга; кто-то считал, что это была гигантская гиена, но остальные возражали, заметив, что гиены всегда запутывают своих преследователей; и, конечно, никто не слышал, чтобы гиена могла перепрыгнуть шестифутовый забор с телёнком в зубах. К тому же, гиена - шумный вор, который издаёт стон перед тем, как убить, и пронзительно кричит после; а этот хищник бесшумен. Атака путём прыжка и захвата жертвы указывала на льва или большого леопарда. Некоторые львы подкрадываются незаметно и я знаю не один случай, когда лев перепрыгивал шестифутовый забор посёлка и уносил добычу. Но они всегда издают мурлыкающе-хрипящий звук во время убийства и часто ревут после этого; часто они пытаются испугать противника, рыча на него. Искомый зверь был бесшумен.

Большинство охотников в отряде были очень опытными и могли за долю секунды определить следы льва или леопарда. Но ходумодумо так и не был пойман, и полезная награда до сих пор ждёт удачливого охотника, который сможет добыть этого опасного налётчика. Не исключено, что ходумодумо сможет ещё доказать, что является ещё не открытым официальной наукой зверем. Нсуи-фиси - животное с похожей судьбой.

Его название означает "леопард-гиена". В посёлках Родезии об этом животном можно услышать множество леденящих историй. На протяжении многих лет местные жители рассказывали об этом существе, утверждая, что он невероятно сообразительный, быстрый и свирепый хищник, представляющий собой убийственный гибрид и вобравший в себя стремительность леопарда и коварство гиены.

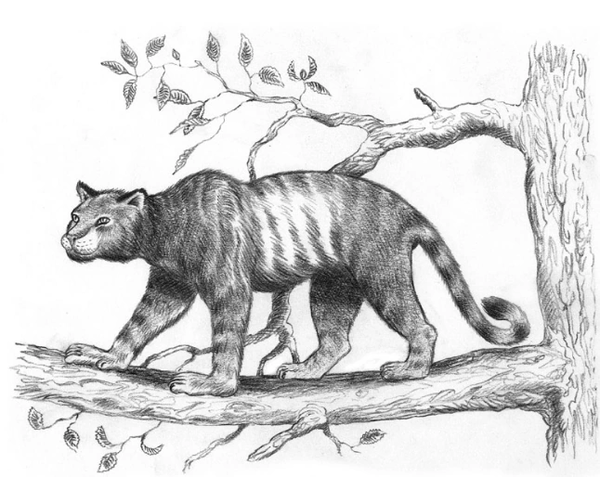

По словам жителей, он всегда нападет ночью, пробивает непрочные двери и крыши, исчезает вместе с козами и овцами, устраивая беспорядок. Жители говорят, что нсуи-фиси похож на леопарда, но тело его полосатое, а не пятнистое. Полоски - белые и чёрные, как у зебры, но не как у полосатой гиены. Но белым охотникам такой зверь известен не был, и они относились к рассказам о нсуи-фиси с пренебрежением, считая эти истории местными суевериями.

В случае с нсуи-фиси, тем не менее, местные жители оказались правы. Благодаря мистеру Р.И. Пококу недавно на столе Зоологического общества оказалась шкура нсуи-фиси, одного из числа тех, что были замечены в Родезии. Это был новый вид гепарда (Acinonyx rex), не пятнистого, а полосатого, как зебра, о котором местные жители говорили на протяжении многих лет! Мистер Покок заметил, что это было "чрезвычайно необычно, что такой большой и отличный от других вид так долго оставался неизвестным науке". Местные жители ошибались, считая нсуи-фиси помесью, но то, что они подметили, что животное выглядит похожим на гиену и леопарда, поставило их в один ряд с квалифицированными зоологами. Увлекательный случай с нсуи-фиси ещё раз показал, что отбрасывать рассказы о "мифических" существах мнгве, керите, ндалауо и других, по меньшей мере, опрометчиво. Не исключено, что они так же, как и "легендарный" нсуи-фиси, существуют на самом деле. Тем более, по описаниям все эти животные давно известны.

Ужас побережий

Мнгва, по словам жителей рыбацких деревень Восточно-Африканского побережья, - гигантское животное из семейства кошачьих, окрашенное, как обычная полосатая кошка, размерами с осла и намного более свирепая и грозная, чем любой лев. Можно заявить, что такое животное невозможно в природе. Но, преодолев многие мили в предполагаемых местах обитания животного и обращаясь к помощи его искалеченных жертв, я убедился, что какой-то зверь, удовлетворяющий описаниям мнгвы, скрывается в непроходимых джунглях, которые окаймляют части этого побережья. На эти участки на протяжении многих столетий не ступала нога человека, даже если учитывать тот факт, что недавно открытый большой древний каменный город, расположенный в лесу в сутке езды на север от Момбасы, был когда-то заселён, но заброшен больше, чем пять веков назад. Какие ещё тайны скрывают джунгли? Местные жители клянутся, что это место обитания таинственных животных. В любом случае, мнгва, зверь, отличный от льва и леопарда, известен прибрежным поселенцам более чем 600 лет.

Местная охотничья песня 13 века содержит такие строки:

"Я не трачу впустую время в городах, а углубляюсь в лес, чтобы быть съеденным мнгвой!

И если мнгва схватит меня, пожирая моё тело, охоту можно считать удачной!"

Многие годы монстр фигурирует в охотничьих рассказах, и сегодня каждый житель побережья может поведать ужасающие истории о свирепости мнгвы и её периодических налётах.

Всё это не может быть просто так отвергнуто как вздор. Недавно в Мчинге, небольшой прибрежной деревушке, ко мне на носилках принесли человека, покалеченного каким-то крупным животным. Он сказал, что это была мнгва, и, поскольку он был храбрым и опытным охотником, не раз преследовавшим львов, леопардов и других "убийц" со мной и другими белыми, почему я должен был полагать, что в данном случае он спутал льва или леопарда с другим хищником?

У него не было никакой выгоды говорить мне неправду; напротив, будучи охотником, заработок которого зависит от его абсолютной правдивости и надёжности, он не мог лгать.

В другом случае, в Линди, мнгва ночью напала на селение, убила нескольких жителей и даже полицейского, который стоял на посту на базаре. На протяжении многих ночей целый городок жил в страхе, и, хотя мы удвоили полицейскую охрану, огромной сложностью было заставить этих людей выходить на дежурство. Я видел, как те же самые люди с помощью простых палок обращали в бегство льва... А тут... Они божились, что этот зверь - не лев, не леопард, а мнгва. Мы упорно пытались подстеречь мнгву, но, к сожалению, безуспешно. Не поймали мы и льва, который, исходя из здравого смысла, мог также сделать это.

Нанди-бэр

Керит - другой монстр, который в той или иной форме, несомненно, существует, однако пока так и не открыт. Также он известен под именем "нанди-бэр". На кенийском побережье местные жители зовут его дубу; в Лумбве, местности к северу от Кении, он называется гетет. Малейшее упоминание о нём вызывает вопли ужаса в посёлках всего Восточно-Африканского побережья вплоть до Руанды к западу, где существо известно под именем икимизи и кибамбанге.

Было бы глупо утверждать, что вера в керита такой большой массы распространённых на огромной территории народов - чистейшей воды безосновательное суеверие. Керит - автор многочисленных нападений с самым ужасным описанием. Я слышал, что он описывается как получеловек-полугорилла, изрыгающий пламя, с одним сверкающим глазом по центру его лба, издающий устрашающий протяжный рёв. Таков керит в глазах людей, объятых ужасом.

Однако в том, что он рычит, я убедился сам, слышав его рёв и ознакомившись с информацией от многих белых охотников, преследовавших монстра.

Хотя рычит он не всегда, но всё время нападает под прикрытием темноты, в безлунные ночи, с быстротой и жестокостью настоящего дьявола. Очевидно, что это не лев и не леопард. Керит способен продираться сквозь шестифутовые колючие кусты заребы ("стены" из большого количества колючих и цепляющихся кустарников), тогда как львы и леопарды предпочитают обходить стороной такие преграды. Я знал о львах-людоедах, которые прыгают через заребу, но никогда даже не слышал о львах, пробиравшихся сквозь этот кустарник, как керит, словно крот сквозь землю.

Шесть пальцев и шесть когтей

Кроме того, следы керита не похожи на отпечатки лап льва или леопарда. Мнения расходятся, однако очевидно, что этот зверь оставляет след с шестью пальцами и шестью когтями на каждой из лап. Мне рассказали об этом в 1912 году, и затем, вместе с другими охотниками, я увидел эти невероятные следы около нескольких посёлков, где появлялся керит. Многие белые охотники видели и стреляли в животное, которое они посчитали керитом. Один из значимых докладов о подобных встречах принадлежит майору Брэйтуэйту и мистеру Кеннету Арчеру, двум известным кенийским колонистам, чьи опыт и слово - не пустой звук в подобных вещах. Они увидели животное в траве и кустарниках и приняли его за львицу. Чуть позже, наблюдение за головой зверя породило впечатление, что морда и сама голова очень большие, в диапазоне 4 футов и 3-6 дюймов в области плеч.

"Сзади спина имела крутой наклон", - говорили они, - "и животное передвигалось неуклюже, что в большей степени походило на походку медведя. Шерсть была густой, тёмно-коричневой. В конечном итоге, зверь углубился в лес около реки, где мы его и потеряли". Многие другие видевшие керита, давали очень похожие описания.

При некотором допущении, в животном можно признать гигантскую гиену. Конечно, гиена с 54 дюймами в плечах не может быть обычной! Но один из фирменных трюков керита - залезать на деревья, поджидать идущих мимо людей, и, заметив жертву, с размаха раскраивать ей сверху череп. Ни одна гиена не способна на такое. Некоторые из тех, кто охотился за животным, не исключают, что это может быть антропоид. Его налёты неизменно происходят в зоне лесов, которые могут являться местом обитания какой-то из крупных обезьян. Для тех, кто считает, что обезьяны не являются убивающими людей плотоядными, могу сказать, что не был бы на их месте так уверен. Бабуин чакма - отчаянный "плотоядныЙ" и представляет серьёзную угрозу фермерам Южной Африки, где обезьяны нападают толпами, хватают ягнят своими когтистыми пальцами и похожими на львиные клыками и утаскивают в свои убежища.

Директор охоничьего общества Уганды говорит: "Я верю в нанди-бэра; это может быть большая гиена, может быть что-то отличное от того, что нам известно". В любом случае, какой-то пугающий монстр по имени керит скрывается в лесах Восточной Африки и ожидает поимки и идентификации.

То же самое справедливо и для ндалауо, свирепого убивающего людей хищника, размером и видом походящего на леопарда, но с чёрной спиной и серыми боками. Скептики скажут: "Это гиена". Но такое объяснение становится избитым и банальным, когда так бойко преподносится в качестве решения для любой загадки.

Гиены - животные трусливые. Они атакают человека только тогда, когда собираются в группы. Иногда одинокая гиена может исподтишка украсть ребёнка. Но их трусливое поведение никоим образом не похоже на свирепость мнгвы, керитов и ндалауо. К тому же, местные гиен не боятся, и любая пожилая женщина из посёлка может прогнать гиену без особого труда.

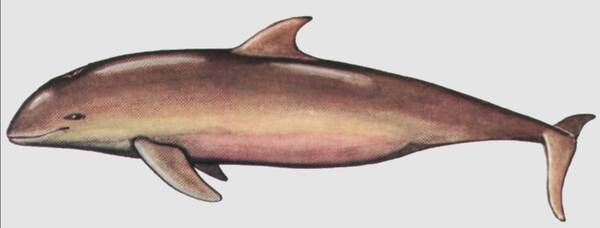

Водные монстры

Совершенно другой класс загадочных животных - водные монстры, лау и луквата. Они вполне могут быть одним и тем же животным. Лау - огромная водяная змея, которая, по словам местных жителей, обитает в болотах Нила, вокруг озера Но и глубинах других озёр и топей. Аборигены описывают её как громадную змею, более 100 футов в длину, с толщиной тела размером с осла. Как и в случае с керитом, страх при встрече с монстром приукрасил местные истории. Поговаривают, что его глаза сверкают мёртвым пламенем и что он питается людьми и большими животными, которых хватает своими страшными щетинистыми щупальцами, высовывающимися из его морды.

По ночам он шумит, рокочет, урчит, как стадо слонов после обеда.

Несомненно, крупные водяные змеи в Африке водятся, одна из таких недавно была застрелена в Танганьике греческим поселенцем, который утверждал, что её длина превышала 40 футов, однако эта информация вызывает подозрения. Местные утвеждают, что лау пожирает множество людей и крупного рогатого скота. Многие белые заявили, что видели и слышали монстров, которые могут быть лау. Сэр Клемент Хилл рассказал, как в заливе рядом с горой Хома близ Виктория-Ньянза чудовище выскочило из озера и пыталось схватить местного жителя, который был вперёдсмотрящим на проплывавшем пароходе. Крик мужчины и привлёк внимание сэра Клемента.

Он детально описал длинную шею монстра и его маленькую голову. Как утверждали местные, это был луквата, водяное животное, которое атакует рыбаков. Исследователь Грант видел похожее существо неподалёку от Джинджи, и совсем недавно мистер Е.Г. Вейленд, директор геологического общества в Уганде, сказал, что ему показывали фрагмент кости животного, которое называли лукватой. Вейленд отметил сильную веру в это животное у жителей Кавирондо, которые говорили, что луквата борется с крокодилами и поэтому теряет части своего тела. Эти части чрезвычайно ценны и используются в качестве амулетов. Жители также утверждают, что грохочущий голос животного слышен на большие расстояния, и мистер Вейленд слышал его сам и не смог придумать какого-либо другого объяснения, отличного от того, что говорили местные, заявляя, что это крик лукваты, кем бы он ни был.

Громадные ящерицы

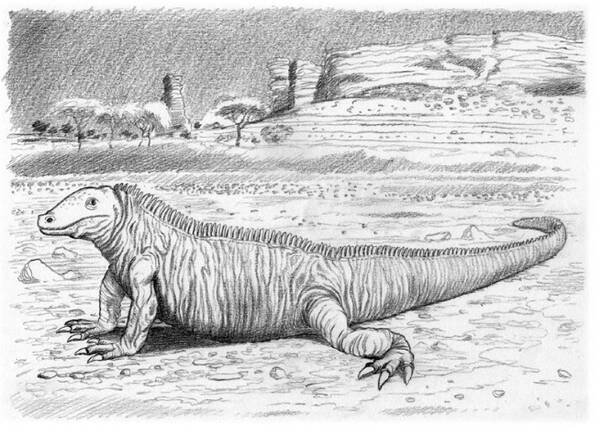

Крупнейший, самый страшный и наименее правдоподобный из всех загадочных животных Африки - мбилинту. Его многочисленные имена означают "ужасный неизвестный монстр", и поговаривают, что он гигантский зверь похожий на слона и гиппопотама, который обитает в болотах Конго и в районах озёр Бангвеулу, Мверу и Танганьика. Сообщения местных жителей о нём очень сильно отличаются друг от друга. По одним описаниям, это может быть халикотерий, знаменитое животное плиоцена с лошадиноподобной головой и ногами с пальцами и когтями.

Другие сообщения говорят о гигантской ящерице с шеей, как у жирафа, ногами, как у слона, маленькой змееподобной головой и хвостом в 30 футов длиной. Несколько белых охотников утвеждали, что шли по следу похожего существа, и Смитсонианское ведомство несколько лет назад послало экспедицию, чтобы классифицировать данное животное, но предприятие, к сожалению, столкнулось с трудностями, и экспедиция не добралась до места поисков. Также вождь Леваника докладывал британскому резиденту в Зулусии, что видел гигантскую ящерицу "в десять раз больше крокодила, которая оставляет в зарослях тростника следы, как у большого вагона, с которого сняли колёса" и что он отдал строгие приказы своим воинам следить за зверем, когда он предстанет перед ними. Однако животное так и не показалось снова. Местные также называют этого монстра исикукумадеву.

Разгаданная тайна

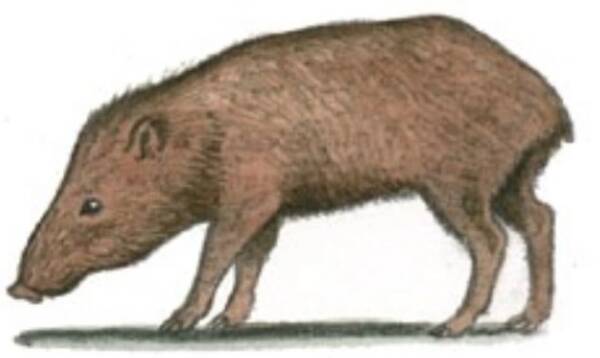

Существует бесконечное число животных, о которых африканский дикарь может рассказать экстраординарные истории. Одним из таких зверей был млуларука, "летающий шакал", который, как говорили поселяне, выглядит как шакал, за исключением того, что имеет крылья, как у летучей мыши. Он часто прилетает в сады аборигенов, ворует фрукты и громко кричит в сумерках. Никто не верил в эти рассказы. Однако мистер Лаверидж нашёл не одну, а даже две особи млуларуки, когда собирал коллекцию для Гарвардского музея в 1927 году. Это были особи совершенно нового вида летающей белки, и одна из них была больше двух с половиной футов в длину!

Ещё одно животное, по поводу которого сейчас идут ожесточенные споры, -

"поющая хохлатая кобра", которая, как говорят местные, является змеёй, похожей на кобру, но только с хохолком на голове. Она издаёт звуки, напоминающие пение петуха. Мистер Буленгер и другие авторитетные исследователи объявили змею вымыслом. С другой стороны, белые охотники клянутся, что слышали её и других змей, которые могут издавать различные звуки, напоминающие звуки клавишных инструментов и блеяние оленя. Чтобы разрешить спор, нужно просто поймать эту рептилию.

Маленькие волосатые люди

И напоследок. Существуют загадочные человекообразные существа, агогве, маленькие волосатые люди, которые, по словам аборигенов, прячутся в лесах Уссуре и Симбити в западной части равнин Уэмбейр. Несколько лет назад меня послали на официальную охоту на львов в ту местность и, пока я ждал на лесной опушке льва-людоеда, увидел двух маленьких, коричневых волосатых созданий, которые пришли из глубины леса с одной стороны поляны и исчезли в зарослях с другой стороны. Они были как маленькие люди, четырёх футов ростом, прямоходящие, но покрытые грубой шерстью. Местный охотник, бывший со мной испытал смешанные чувства страха и изумления.

Когда они ушли, охотник сказал, что это были агогве, маленькие волосатые люди. Я попытался отыскать их, но безуспешно. Они могли быть обезьянами, но выглядели совсем не как обычные обезьяны, будь то бабуины, колобусы или другие виды, открытые в Танзании. Кто же это был?

Жители местных деревень рассказали мне странные истории о них. Например, о том, как один агогве взял сосуд с пивом-нтулу и миску с едой; потом маленькое племя часто брало у людей пищу, а ночью пропалывало селянам грядки, в знак благодарности. Это, скорее всего, миф, однако маленькие коричневые люди реальны. И их нужно найти.

Мне рассказали и о других таинственных существах: иризиме из Конго, нгагии, чируви, китунуси и нгойома. Некоторые явно вымышлены, но нельзя утверждать, что все.

Нельзя забывать, что некогда окапи был "мифическим зверем" и когда-то никто не верил в утконоса или в тибетскую большую панду. Все они стали "настоящими". То же самое может произойти и с мистическими животными Африки. Они могут быть немыслимыми, но их существование ни в коем случае нельзя назвать невозможным.

И, возможно, придёт день, когда по радио, когда будут транслировать передачу из зоопарка, в своих домах

мы услышим ужасный рык мнгвы и пробирающий до мозга костей рёв керита.

(с) Оригинал: Hichens, W. 1937. African Mystery Beasts. Discovery (Dec): 369-373. Перевод: Волченков М. 2006, "Криптозоология.ру".

- Подпись автора

Go Godzilla! Go! Jurassic Lizard Superstar Hero!